L'analyse de l'expert

" Lorsque je regarde une vidéo d’un accident ou que je me retrouve face à une telle situation sur un site professionnel, je me pose toujours la même question. MAIS POURQUOI ?

" Lorsque je regarde une vidéo d’un accident ou que je me retrouve face à une telle situation sur un site professionnel, je me pose toujours la même question. MAIS POURQUOI ?

Car oui, c’est la réalité. Si vous passez plus de 3 jours sur un chantier (industriel ou autre) vous trouvez quelqu’un qui grimpe sur un équipement pour faire le travail qu’on lui a demandé de réaliser.

Et les chiffres le prouvent…

Le nombre d’accidents du travail en 2021 est de 604 565. Les chutes de hauteur et de plain-pied avec 126 000 accidents du travail constituent le deuxième risque (derrière les manutentions manuelles) à l’origine des accidents du travail (20 %). Parmi eux, les deux tiers sont imputables aux chutes de hauteur, le reste relevant des chutes de plain-pied.

Les chutes ont provoqué, en 2021, 84 décès.

Les chutes entraînent de plus graves séquelles que les autres types d'accidents du travail. Elles occasionnent 29 % des incapacités permanentes les plus graves (au-delà d'un taux de 10 %).

Dans le cas d'une chute, la durée moyenne d’arrêt de travail monte à 73 jours alors que la moyenne tous types d’accidents confondus est de 58 jours.

Selon les données de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, elles engendrent des dépenses annuelles en réparation des victimes de plus de 1,1 milliard d’euros soit 25% des dépenses.

- La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur, c’est à l’employeur, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute de ce type en procédant à l’évaluation du risque (article L. 4121-2 du code du travail).

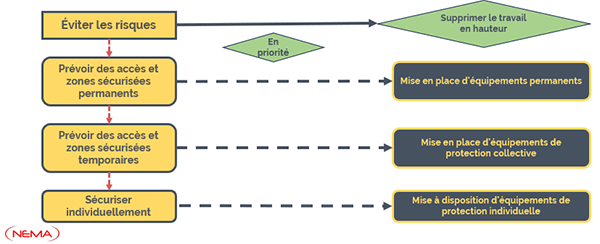

Voici une démarche de prévention à mettre en œuvre avant tout travail en hauteur qui pourrait sérieusement réduire ces accidents. Attention, il faut respecter un ordre précis pour prévenir les risques de chute.

Éviter le risque (exemples) : techniques d’assemblage au sol de charpentes mises en place à l’aide d’une grue, équipements d’éclairage montés sur des systèmes permettant la descente et la remontée pour la maintenance…

Combattre les risques à la source : c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. On veillera ainsi à prévoir dès la conception, des plates-formes pour les zones d’intervention en hauteur en privilégiant les installations permanentes (garde-corps autour d’un plan de travail).

Lorsque ce n’est pas justifié, des équipements offrant une protection collective temporaire sont alors à envisager (plate-forme élévatrice de personnel, échafaudage…).

En cas d’impossibilité technique, il est alors possible de recourir à l’utilisation d’équipements de protection individuelle contre les chutes (systèmes d’arrêt de chute, points d’ancrage, lignes de vie…).

- En revanche, la définition de la protection collective contre les chutes de hauteur est très précise.

Article R4323 tiret 59 : « … La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. : ... ».

L’addition de ces 4 éléments constitue la protection collective contre les chutes de hauteur. Si un seul de ces 4 éléments n’est pas conforme, la protection collective contre les chutes de hauteur n’est plus assurée.

- On ne retrouve pas l’addition des 4 éléments indispensable pour protéger la sécurité des travailleurs en hauteur sur une échelle, un escabeau ou un marchepied. Ils ne doivent donc pas être utilisés comme poste de travail car 20% des chutes mortelles sont des chutes d’échelles.

art. R4323-63 « ...Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail... »

Le 2nd alinéa prévoit toutefois que « ces équipements peuvent être utilisés :

- en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective ;

- ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »

Attention au sens de cette dérogation. Concernant le risque, une échelle ne peut être utilisée comme poste de travail qu’exceptionnellement, et à condition que les trois critères « risque faible, courte durée et non répétitif » soient simultanément remplis.

Si toutefois, vous êtes amenés à utiliser ces matériels, vous devez réaliser une analyse de risque et vérifier leur état. Ils doivent être :

- Stables et appuyés sur des supports résistants afin de rester immobiles.

- Fixés dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, ou être maintenus au moyen de tout dispositif antidérapant.

- Placé à un angle de 70 à 75° (tenez-vous droit en plaçant vos orteils au pied de l'échelle. Dans cette position, vous devriez être en mesure d'étirer vos bras et de poser vos mains sur les barreaux à la hauteur de votre épaule).

- Utilisés de façon à permettre aux travailleurs de disposer d'une prise et d'un appui sûrs. Vous devez maintenir trois points de contact avec l'échelle, soit deux mains et un pied, soit les deux pieds et une main. Ce qui interdit de porter du matériel dans les mains.

- Suffisamment haut pour ne jamais monter tout en haut

Ne grimpez pas partout !!! "

Auteur : Florence SARZEAU , Propriétaire - gérante chez NEMA SOLUTIONS et NEMA PREVANTILLES.avec Inforisque.

Le concept #balancetonrisque

Le concept #balancetonrisque est un partage à visée pédagogique créé par Inforisque. Tous les jeudis, retrouvez dans la lettre du risque une vidéo commentée et analysée par un expert HSE.