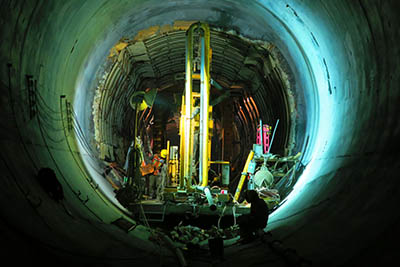

En matière de sécurité au travail, les espaces confinés restent une source d’accidents trop souvent sous-estimée. Derrière ce terme, on imagine généralement des lieux étroits et totalement clos. Pourtant, la réalité est bien plus vaste : tranchées à ciel ouvert, cours d’immeubles, fosses de visite ou encore silos peuvent devenir des environnements à haut risque dès lors que l’air circule mal. Les idées reçues autour de cette notion freinent l’analyse des risques, et donc la mise en place de mesures de prévention adaptées.

En matière de sécurité au travail, les espaces confinés restent une source d’accidents trop souvent sous-estimée. Derrière ce terme, on imagine généralement des lieux étroits et totalement clos. Pourtant, la réalité est bien plus vaste : tranchées à ciel ouvert, cours d’immeubles, fosses de visite ou encore silos peuvent devenir des environnements à haut risque dès lors que l’air circule mal. Les idées reçues autour de cette notion freinent l’analyse des risques, et donc la mise en place de mesures de prévention adaptées.

Des accidents qui parlent d’eux-mêmes

Plusieurs drames rappellent l’ampleur du problème. Dans la réparation navale, un simple séchage à l’aide d’un sèche-cheveux après utilisation d’acétone a provoqué une explosion. Dans l’agroalimentaire, deux salariés désinsectisant un silo ont été intoxiqués, l’un décédant des suites d’une chute causée par un malaise. À Paris, un peintre est mort asphyxié après avoir décapé des murs avec des hydrocarbures par forte chaleur. Point commun : une atmosphère devenue délétère, souvent sans signe avant-coureur.

Espaces confinés : une définition trop étroite

Contrairement aux croyances, il ne suffit pas qu’un lieu soit fermé pour être dangereux. Un volume ouvert ne garantit pas toujours un bon renouvellement de l’air. À 80 centimètres de profondeur seulement, un gaz toxique peut déjà se concentrer au niveau des voies respiratoires et provoquer un accident grave. Toute configuration où la ventilation naturelle est insuffisante doit donc être considérée comme un risque potentiel.

Une analyse des risques incontournable

La plupart des accidents surviennent lors d’interventions mal préparées. Avant toute entrée dans un espace restreint ou mal ventilé, une analyse approfondie doit être réalisée par des personnes compétentes : nature de l’opération, substances utilisées, procédés mis en œuvre, conditions d’aération, moment de la journée… Rien ne doit être laissé au hasard. Cette évaluation préalable détermine les mesures de prévention adaptées : permis de pénétrer, équipements de protection, signalisation, surveillance extérieure et plan d’évacuation en cas d’urgence.

Le rôle clé des donneurs d’ordres

Les entreprises spécialisées, comme celles de l’eau potable et de l’assainissement, disposent souvent de formations dédiées (par exemple le Catec). Mais de nombreux intervenants occasionnels ignorent totalement les risques auxquels ils s’exposent. Dans ces cas, la responsabilité du donneur d’ordres est essentielle pour organiser la prévention, informer et protéger les sous-traitants, souvent artisans ou petites structures.

Prévenir plutôt que subir

La prévention ne se limite pas aux gaz toxiques : chutes, électrocution, troubles musculosquelettiques ou encore pénibilité liée à la chaleur aggravent les situations. La technologie (drones, équipements mieux conçus) progresse, mais ne peut remplacer une préparation rigoureuse.

Briser les idées reçues et élargir la réflexion est donc indispensable. La question n’est pas de savoir si l’on intervient « dans un espace confiné », mais bien où, comment et dans quelles conditions on intervient. Une nuance qui, sur le terrain, peut faire toute la différence entre un travail accompli en sécurité… et un drame évitable.

Auteur : Inforisque.Source : Travail & Sécurité.